水饺皇后:从青岛到香港,一碗水饺煮沸的传奇人生

摘要:

五一小长假,一部名为《水饺皇后》的电影正在影院热映。马丽饰演的臧健和,用一双冻裂的手和一口热气腾腾的饺子,将观众带回上世...

摘要:

五一小长假,一部名为《水饺皇后》的电影正在影院热映。马丽饰演的臧健和,用一双冻裂的手和一口热气腾腾的饺子,将观众带回上世... 五一小长假,一部名为《水饺皇后》的电影正在影院热映。

马丽饰演的臧健和,用一双冻裂的手和一口热气腾腾的饺子,将观众带回上世纪70年代的香港湾仔码头。

银幕上那个推着木车、在晨雾中揉面的身影,不是虚构的励志剧本,而是一段真实的人生:

她是“湾仔码头”创始人臧健和,一个用半生苦难与坚持熬煮出商业传奇的山东女人。

1945年,臧健和出生在山东日照五莲县许孟镇,饥饿与贫穷是童年的底色。

3岁父亲离家,5岁下地干活,14岁因大旱乞讨,她早早学会用双手向生活讨要尊严。

22岁那年,命运短暂地给了她一颗糖:她嫁给了一位援华泰国医生,生下两个女儿。

然而1974年丈夫返泰奔丧后杳无音信,三年后她带着女儿赴泰寻亲,却发现丈夫已另娶生子。

面对“一夫多妻”的婆家,她留下这句话:“我可以忍,但不能委屈我的孩子。”

返程途中,一场意外让母女三人滞留香港。

口袋里只剩500港币的臧健和,挤在4平米的合租房里,每天打三份工:清晨给病人打针,白天刷厕所,深夜洗车。

一次工伤后,老板拒绝赔偿,她却只拿回应得的4500元:“尊严比钱重要。”

拒绝救济金的她,甚至教育女儿:“吃救济会失去斗志,我们要挺直腰做人。”

命运的转机藏在朋友的一句无心之言:“你包的饺子这么好吃,干嘛不卖?”

1977年冬天,她推着自制木车出现在湾仔码头,车上挂着的煤油灯在寒风中摇晃。

第一单生意是一群学生,他们用粤语夸赞“饺子心好”(馅料足),这句听不懂的方言,成了她坚持下去的火种。

香港人吃不惯北方厚皮饺子,她就闭关三天尝遍“纸皮饺子”,最终研发出“薄而不破”的秘方,

顾客嫌馅料太咸,她端着小碗挨个试吃调整,女儿因贪玩忘记望风导致摊位被查,警察被那句“叔叔,是我的错”打动放行……

这些细节被马丽在电影里还原时,连导演刘伟强都想起母亲护着幼子的往事而落泪。

从码头工人到写字楼白领,她的饺子摊前渐渐排起长队。

1982年,日本大丸百货提出合作,条件是放弃品牌冠名权。她当场拒绝:“如果我的名字没了,我就什么都没有了。”

谈判桌上,这位只有小学文化的女人硬是逼得日方让步,“湾仔码头”四个字从此印上超市冷柜。

1997年香港回归前夕,美国食品巨头品食乐找上门。

面对现代化车间里一亿美元的研发预算,她感叹“找到了老师”,却坚持保留对品质的绝对控制权。

合作后,她要求每批原料必须经她试吃,甚至因厨师偷工减料当众发火:“味道变了,还叫湾仔码头吗?”

这种近乎偏执的坚持,让湾仔码头从街边摊走向世界:1999年销售额破5亿,2001年与美国通用磨坊合作后登陆欧美市场,《华尔街日报》称其“教会了美国人吃中餐”。

但臧健和始终记得,在青岛试种绿甘蓝失败时,她蹲在地里抹泪:“菜心不够嫩,饺子就不鲜。”

马丽为演好这个角色,素颜出镜、增重塑形,在零下5度的片场日包3000个饺子,手指冻出皴裂。

首映礼上,她哽咽着说:“我和臧阿姨都是‘打不死的小强’。”

而惠英红回忆,自己年轻时真在湾仔码头买过臧健和的饺子,“咬开时汤汁烫到舌头,那个味道二十年忘不掉。”

戏里戏外,这个故事都在回答同一个问题:在资本狂奔的年代,为什么我们仍需要臧健和?

当预制菜陷入信任危机,当“科技狠活”冲击传统手艺,这个拒绝速成、死磕品质的女人,用一生证明了商业最朴素的真理:

品牌不是广告打出来的,是一口一口饺子包出来的。

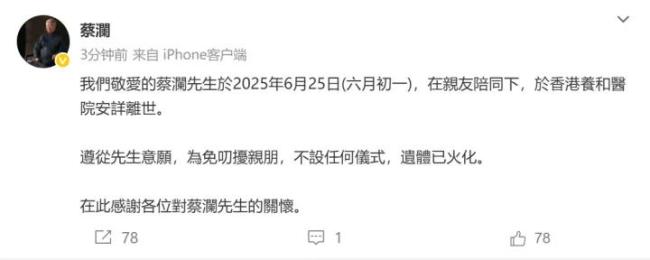

2019年臧健和去世时,没留下豪言壮语,但全港超市的湾仔码头饺子被抢购一空。

如今她的故事被搬上银幕,恰似那碗跨越时空的饺子:

皮薄,是生存逼迫的智慧;馅厚,是尊严撑起的脊梁;滚烫的汤汁里,煮沸着一个普通人对抗命运的全部勇气。

编辑:小可

作者:老A

声明:个人原创,仅供参考