失眠新药!中国获批上市

摘要:

新机制失眠治疗药物中国获批上市,每月费用约500元,国内治疗格局或迎拐点。精准干预、非成瘾,国内失眠治疗格局分水岭?5月27日,卫材正式对外宣布其原研的双食欲素...

摘要:

新机制失眠治疗药物中国获批上市,每月费用约500元,国内治疗格局或迎拐点。精准干预、非成瘾,国内失眠治疗格局分水岭?5月27日,卫材正式对外宣布其原研的双食欲素... 新机制失眠治疗药物中国获批上市,每月费用约500元,国内治疗格局或迎拐点。

精准干预、非成瘾,国内失眠治疗格局分水岭?

5月27日,卫材正式对外宣布其原研的双食欲素受体拮抗剂——莱博雷生(商品名:达卫可/Dayvigo)获国家药监局批准上市,用于治疗成人失眠障碍。

这是国内首次引入该机制的失眠治疗药物,不仅给国内3亿失眠患者提供了新选项,还可能引导中国失眠治疗市场向“精准干预+非成瘾”方向发展。

此前,国内临床常用的安眠药主要包括四类——

苯二氮卓类镇静催眠药:艾司唑仑(舒乐安定)、劳拉西泮、阿普唑仑等;

非苯二氮卓类镇静催眠药:唑吡坦(思诺思)、右佐匹克隆等;

褪黑激素受体激动剂:雷美替胺、阿戈美拉汀等;

抗抑郁/精神病药:如多塞平、米氮平、曲唑酮等。

上述药物对治疗失眠有效,但不足也非常明显。

例如,苯二氮卓类药物存在耐药性,长期使用可能需加大剂量才能维持疗效,同时其存在一定依赖性,突然停药可能出现失眠症状加重、戒断反应等,此外还有过度镇静风险,出现白天头晕、困倦、记忆障碍等。

使用非苯二氮卓药物可能出现梦游、幻觉等复杂睡眠行为,如半梦半醒间走路、进食、驾驶等,期间易发生跌倒事故等,此类药物突然停用后也可能出现反弹性失眠。

褪黑激素受体激动剂对解决入睡困难有效,但是对增加睡眠总时长效果不佳,不适用于睡眠维持困难患者;抗抑郁、抗精神病类药物则主要用于存在对应疾病且伴随睡眠障碍的患者。

不同于镇静类药物,作为双重食欲素受体拮抗剂的莱博雷生通过靶向调控睡眠-觉醒系统,不直接抑制中枢神经系统,在有效治疗失眠的基础上,可减少传统安眠药的部分副作用。

食欲素是一种在下丘脑外侧区域产生的促进觉醒的神经肽,如果夜间分泌过多,将无法从觉醒系统切换至睡眠系统,导致失眠。莱博雷生通过阻断食欲素与食欲素1和2受体结合,抑制食欲素的促清醒作用,从而诱导生理性睡眠。

数据显示,在超过12个月的治疗中,受试者使用莱博雷生常见的不良反应大多数为轻度、中度,包括白天嗜睡(10%)、头痛(6%)、异常梦境(2%)等,未观察到认知和精神运动障碍、复杂睡眠行为等不良反应。

戒断反应方面,受试者在服用莱博雷生12个月后突然停药并进行为期2周的研究结束随访,期间莱博雷生的睡眠结果改善得以维持。

不过,需要注意的是,食欲素受体拮抗剂的不良反应只是相对传统安眠药而言较少、较轻,其长期用药的安全数据仍较为缺乏,FDA仍要求相关药品说明书保留次日残留效应、滥用可能性等安全风险的警告标签。

国内3亿患者新市场待开发

2019年12月,莱博雷生获得FDA批准用于治疗成年患者失眠,之后相继在日本、加拿大、澳大利亚等十余个国家地区上市。

在中国,莱博雷生2021年率先于香港和台湾地区获批上市。之后,得益于“港澳药械通”政策,2023年4月,莱博雷生被纳入第四批急需进口目录,广东省“港澳药械通”指定医疗机构也可开具处方,5mg*28片规格价格约498元一盒。

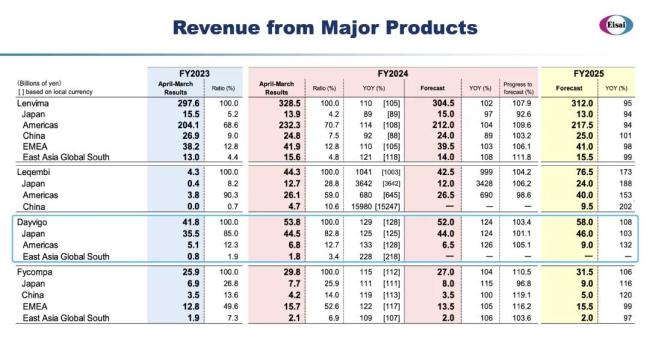

卫材年报显示,莱博雷生2024财年的全球销售额达到538亿日元(折合人民币约26.9亿元),同比增长约28.7%,其中日本本土销售额占比超过82%。随着在中国的商业化进程推进,其销售额有望进一步增长。

截自卫材2024财年(2024.4-2025.3)年报

据世界卫生组织报告,全球10%~49%的人患有不同程度失眠,其中,中国成年人的比例高达38.2%。国家卫健委数据显示,中国失眠人群约1.4亿至2.8亿人。

中国社会科学院发布的《中国睡眠研究报告2022》显示,2021年我国民众每天平均睡眠时长约7.06小时,较2012年的8.5小时减少1.5小时。

失眠与减重相似,兼具医疗和消费属性,但不同于大热的GLP-1赛道,目前国内布局失眠治疗创新药的企业不算太多。

2022年11月,先声药业与Idorsia订立独家许可协议,获得双食欲素受体拮抗剂达利雷生(商品名:QUVIVIQ)在中国大陆及港澳地区开发及商业化独家权利。2024年5月,先声宣布盐酸达利雷生片用于治疗中国失眠患者的III期临床试验已达到主要研究终点。

扬子江的YZJ-1139同样是双食欲素受体拮抗剂,此前公布的Ⅱ期临床研究显示,该药物可安全有效地改善失眠患者睡眠效率,具有量效关系,且未出现明显的中枢神经系统副作用;东阳光药的HEC-83518也已进入临床阶段。

尽管潜在市场庞大,但国内失眠患者就诊率不足30%,实际药物治疗率更低,医生用药观念保守、患者对不良反应顾虑重、医保可及性不足等都是入局的医药企业未来需推动解决的问题。